生命保険を活用した相続対策を正しく理解し活用する!

生命保険を活用した相続税対策はよく話に上がりますが、

皆さんはその活用の方法しっかりとご理解していらっしゃいますか?

まずは基本から確認して、

活用方法を見ていきましょう!

生命保険の非課税枠について

生命保険は特別に

法定相続人の人数×500万円まで相続税が非課税とされています。

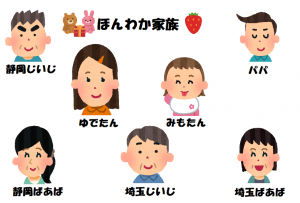

例えば、父・母・子供2人のような家族で父が亡くなってしまった場合は

法定相続人は母と子供2人の合計3人です。法定相続人3人×500万=1500万円まで、生命保険は非課税になります。この金額を超える生命保険は、他の預金などと同じように相続税が課税されます。

預金として1500万残せば相続税がかかりますが、これを生命保険という形に変えるだけで相続税が非課税になりますので、活用しないはありません。

ただこの制度自体を知っている方は多いのですが、

正しい使い方ができていない方が多いのも事実です。

どのような点に気を付けるべきか確認していきましょう!

生命保険金の受取人を誰にしてますか?

生命保険は保険金の受取人を指定できます。

相続対策と考え、保険を利用するけど受取人の指定を間違えてしまっているケースが

非常に多いです。

これは保険を提案する側にも問題があるかもしれませんが、

正しい相続知識なく提案をしている保険セールスの方もいるのは事実です。

自分自身で判断できるようにしておきましょう!

ただ答えは簡単で、

一番お得になる受取人は子供

お得にならない、もしくは少ししかお得にならない受取人は配偶者

むしろ損する受取人が孫

です。

配偶者が受取人の場合は、なぜ「 お得にならない、もしくは少ししかお得にならない 」

かというと、すでに配偶者の税額軽減(1億6千万まで相続税が非課税)があるためです。

多くの相続の場合、配偶者はほとんどが非課税枠内だということが多いです。

次にお孫さんを受取人にする場合は、なぜ「損する」のかというと

そもそものお孫さんへの生命保険金は非課税枠の対象とないからです。

さらに、相続税の2割加算の対象となるため、余分に相続税が発生します。

もちろん、得か損かだけで相続をすることはナンセンスです。

ご自身のお考えがあり、資金を渡したいケースもあるかともいます。

その意思を尊重したうえで、なるべく税金がかからない方法を模索してもらえればと思います。

まとめ

生命保険の活用は相続税対策の中でも、利用が多いものです。

しかし、ただ保険に入ればいいというものではなく、

相続のプランニングに合わせた利用を検討すべきかと思います。

その際には受取人によって、どれくらいの差が出るのかなども、

自分たちのケースにあてはめ、計算をしてもらえるといいかもしれません。